Sterben in Würde ermöglichen

16.05.2023 Region Unterfreiamt, VillmergenAnnäherung an sensibles Thema

In der «Abendstunde» in der Oberen Mühle Villmergen ging es um die Sterbehilfe

Exit begleitete letztes Jahr über 1000 Menschen in den Tod. Was dies für das Umfeld bedeutet, darum ging es ...

Annäherung an sensibles Thema

In der «Abendstunde» in der Oberen Mühle Villmergen ging es um die Sterbehilfe

Exit begleitete letztes Jahr über 1000 Menschen in den Tod. Was dies für das Umfeld bedeutet, darum ging es unter anderem an der «Abendstunde».

Chregi Hansen

Die Zahlen zeigen ein deutliches Bild. Ab dem Alter von 50 Jahren nimmt die Zahl der Suizide stark zu. Immer mehr Menschen wollen selbst bestimmen, wann es Zeit ist, zu gehen. Sei es, weil sie schwer erkrankt sind, unter Schmerzen leiden, sich im Alter einsam fühlen oder Angst haben, die Kontrolle über ihr Leben zu verlieren.

Diese Tendenz macht auch vor den Toren eines Altersheims nicht halt. Die Obere Mühle Villmergen hat sich darum des Themas angenommen. Die traditionelle «Abendstunde» stand unter dem Titel «Begleiteter Suizid im Alter: Gottes Wille oder des Menschen Freiheit?». Behutsam und auf ganz verschiedenen Ebenen näherten sich die Teilnehmenden der Thematik an. Dabei kam ein Pfarrer ebenso zu Wort wie eine Pflegerin, eine Mitarbeiterin von Exit und gar die Tochter eines Mannes, der mit Exit aus dem Leben geschieden ist.

Telefon allein genügt nicht

Dabei wurde vor allem eines deutlich. Organisationen wie Exit sind mittlerweile akzeptiert in der Schweiz. Trotzdem tun sich manche schwer bei dem Gedanken, dass jemand deren Dienste nutzt. Klar ist aber auch, dass niemand einfach mal schnell nach der Sterbebegleitung ruft. Sondern diesem Entscheid stets ein langer und intensiver Prozess vorangeht. Ein Telefon und Exit kommt – so einfach ist es eben nicht. Dies ist eine der Erkenntnisse des Abends. Und längst nicht die einzige.

Abendstunde in der Oberen Mühle Villmergen zum Thema «Begleiteter Suizid im Alter»

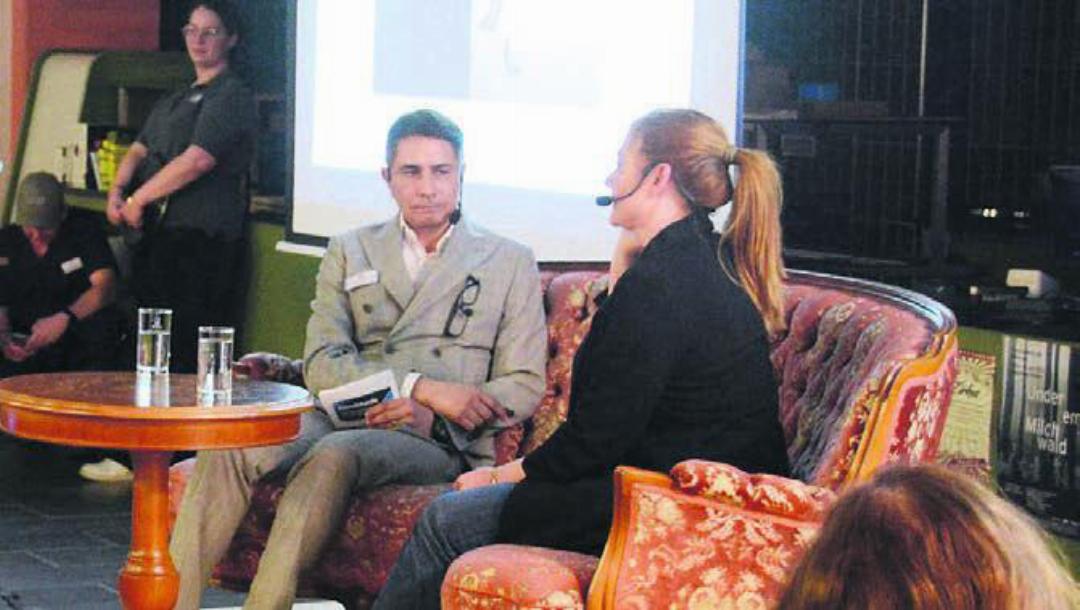

Das Thema bewegt. Der Saal des Restaurants Rose war bis auf den letzten Platz gefüllt. Und die Zahl der begleiteten Suizide nimmt in der Schweiz stark zu. Was dies für die Betroffenen und das Umfeld bedeutet, dieser Frage gingen Walter Cassina und seine Gäste behutsam nach.

Chregi Hansen

Mucksmäuschenstill ist es im Saal, als Brigitte Lauper davon berichtet, wie sie ihren Vater vor Kurzem in den selbst gewählten Tod begleitet hat. «Obwohl wir uns beide lange auf diesen Tag vorbereitet haben, war es das Härteste, was ich je erlebt habe», schaut sie auf diesen Moment zurück. Sie spricht von einer emotionalen Achterbahnfahrt. Trotzdem war ihr wichtig, ihn bei diesem Schritt zu unterstützen. «Weil ich verstanden habe, dass er gehen will.»

Ihr Vater sei geistig völlig gesund gewesen, habe aber körperlich immer mehr abgebaut. «Er konnte nichts mehr von dem tun, was er liebte. Er sagte selbst von sich, er sei jetzt lebenssatt», berichtet Lauper. Sie hätten im Vorfeld viele Gespräche geführt. Genau das empfiehlt sie auch allen anderen. «Es ist wichtig, die eigenen Ängste und Bedenken zu formulieren. Und sich vom Gegenüber genau erklären zu lassen, warum er oder sie gehen will», sagt sie. Sie findet es gut, dass es in der Schweiz die Möglichkeit von Exit gibt. «Das lässt ein Sterben in Würde zu.» Und auch wenn sie ihren Vater nur ungern gehen liess, so bewundert sie ihn auch. «Ein solcher Schritt braucht Mut. Ich weiss nicht, ob ich das könnte.»

Wunsch zu sterben muss nachvollziehbar sein

Zwischen den ersten Gesprächen und dem Besuch der Exit-Begleiterin ist viel Zeit vergangen. «Man kann nicht einfach anrufen und wir kommen vorbei», bestätigt auch Vanessa Barth, Regionalleiterin Nordwestschweiz des Vereins Exit. Denn es sei wichtig, dass sich die Betroffenen mit dem Entscheid auseinandersetzen, fügt sie an. Zudem braucht es immer einen Arzt, der das Rezept ausstellt für das tödliche Mittel. «Es gibt Hausärzte, die sich weigern. Dafür habe ich durchaus Verständnis», erzählt Barth. Dann biete Exit selbst einen Konsiliararzt auf. Auch dieser unterschreibe nicht einfach, sondern untersuche den Patienten nochmals gründlich.

Auch wenn die Schweiz in Sachen Sterbehilfe viel weiter ist als andere Länder, gelten auch hier ganz klare Regeln. So muss die Person urteilsfähig und in der Lage sein, den tödlichen Medikamentenmix selbst einzunehmen, wie der Villmerger Hausarzt Wolfgang Meyer ausführt. Und der Wunsch zu sterben muss nachvollziehbar sein. Immerhin: Heute sei es Ärzten erlaubt, das nötige Rezept auszustellen, da habe sich in den letzten Jahrzehnten viel verändert. Man versuche nicht mehr, die Menschen unter allen Umständen am Leben zu erhalten. «Als Ärzte respektieren wir das Leben, aber akzeptieren auch die Endlichkeit. Dabei gilt es, primär die Wünsche des Patienten zu berücksichtigen», so Meyer.

Umfeld einbeziehen

Trotzdem: In der Brust eines Arztes würden immer zwei Herzen schlagen. «Eigentlich wollen wir Menschen heilen und ihr Leid lindern», so Meyer. Darum empfiehlt er eine Patientenverfügung. Dem schliesst sich Exit-Mitarbeiterin Barth an. Und man solle sich möglichst frühzeitig mit dem Thema beschäftigen. «Nur weil man Mitglied bei Exit ist, heisst es nicht, dass man sterben will. Schliesslich bin ich auch Mitglied bei der Rega und hoffe, dass ich nie gerettet werden muss», macht sie deutlich. Aber die Mitgliedschaft führt dazu, dass man sich mit dem Thema beschäftigt. Das könne auch die Angehörigen entlasten. «Uns ist es wichtig, auch mit dem Umfeld in Kontakt zu sein, nicht nur mit dem Sterbewilligen», sagt die Regionalleiterin.

Dass Menschen freiwillig und begleitet aus dem Leben scheiden, ist für das Umfeld oft belastend. So auch für die Mitarbeiterinnen der Spitex. «Es gehört aber zu unserer Arbeit und wir müssen professionell damit umgehen», sagt Karin Lachenmeier, Geschäftsführerin der Spitex am Puls. Zwar sei man beim eigentlichen Akt nie dabei, aber oft pflege man die Betroffenen bis unmittelbar vor dem Termin. «Da stellen sich plötzlich ganz viele Fragen. Beispielsweise: Wie verabschiede ich mich von dieser Person?», so die Spitexleiterin. Darum nehme man das Thema intern immer wieder auf. «Wichtig ist, dass im Vorfeld alle Gespräche geführt werden. Es darf zum Beispiel nicht sein, dass jemand gehen will, weil er das Gefühl hat, er falle anderen zur Last.»

Thema lässt niemanden kalt

Lange haben Altersheime Sterbehilfeorganisationen den Zutritt verweigert. Das hat sich mittlerweile geändert. «Das Sterben gehört zu unserem Betrieb», sagt denn auch Brankica Dubravac, Leiterin Pflege und Betreuung im Villmerger Altersheim. Trotzdem sei ein begleiteter Suizid aussergewöhnlich, «denn im Normalfall kennen wir den Zeitpunkt des Todes nicht». Trotz aller Professionalität lasse das Thema die Pflegenden nicht kalt. «Der Tod eines Bewohners berührt immer, egal wie er zustande kommt. Denn wir haben oft eine lange und intensive Beziehung aufgebaut.»

Auch sie ruft dazu auf, sich rechtzeitig mit dem Thema zu beschäftigen und möglichst eine Patientenverfügung zu verfassen. Beim Suizid selbst sei das Pflegepersonal jeweils nicht dabei. «Wir verabschieden uns vorher und gehen erst wieder ins Zimmer zurück, wenn Polizei und Staatsanwalt gegangen sind», erklärt Dubravac. Weil es sich um keinen natürlichen Tod handelt, werden diese immer aufgeboten. Auch bieten nicht die Pflegenden Exit auf, das müssen die Bewohner selbst tun. «Bestell mir Exit, das gibt es bei uns nicht», macht die Leiterin deutlich.

Kirche immer noch dagegen

Eine etwas andere Meinung als die anderen Podiumsteilnehmer nahm der katholische Pfarrer Hanspeter Menz ein. «Die Kirche steht für das Leben ein. Denn das Leben ist ein Geschenk Gottes, wir sind nicht befugt, es selbst zu beenden», ist für ihn klar. Nach wie vor würden für die Seelsorger klare Regeln gelten in Bezug auf Sterbehilfe. So würden sie weder Absolution erteilen noch die letzte Ölung durchführen. Aber: «Wir sind für die Menschen da und stehen ihnen seelsorgerisch bei. Das bedeutet aber nicht, dass wir diesen letzten Schritt billigen», macht er deutlich. Geändert hat sich inzwischen aber der Umgang mit den Verstorbenen. Heute erhalten auch Menschen, die freiwillig aus dem Leben scheiden, ein kirchliches Begräbnis. Persönlich aber lehnt Hanspeter Menz Sterbehilfe ab. «Es gibt immer etwas, was das Leben lebenswert macht», ist der Pfarrer überzeugt.

Starke Filmsequenzen

Die Verantwortlichen der Oberen Mühle sorgten an diesem Abend für den idealen Rahmen für ein so sensibles Thema. Geschäftsleiter Walter Cassina führte die Gespräche mit viel Feingefühl und stellte die richtigen Fragen. Verschiedene Statistiken und Sequenzen aus Dokumentarfilmen zum Thema liessen weitere Blickwinkel zu. Eindrücklich dabei der todkranke Deutsche, der ohne Hoffnung auf Heilung ans Bett gefesselt ist, unter grossen Schmerzen leidet und nur noch auf den Tod wartet. «Ich habe immer selbst entscheiden können über mein Leben. Immer. Ich möchte auch selbst über meinen Tod entscheiden», sagte er in einem Ausschnitt. Das aber ist in Deutschland verboten. In der Oberen Mühle ist es hingegen erlaubt. «Das bedeutet aber nicht, dass es Alltag ist», betont Cassina, «sondern es kommt vielleicht einmal pro Jahr vor.» Umso wichtiger ist, dass man sich zuvor mit dem Thema beschäftigt hat. Abende wie diese tragen dazu bei.