Für «finanzfitte» Kinder

27.10.2023 Kelleramt, JonenDie Kellerämter Familienvereine organisierten einen Vortrag zum Thema Sackgeld

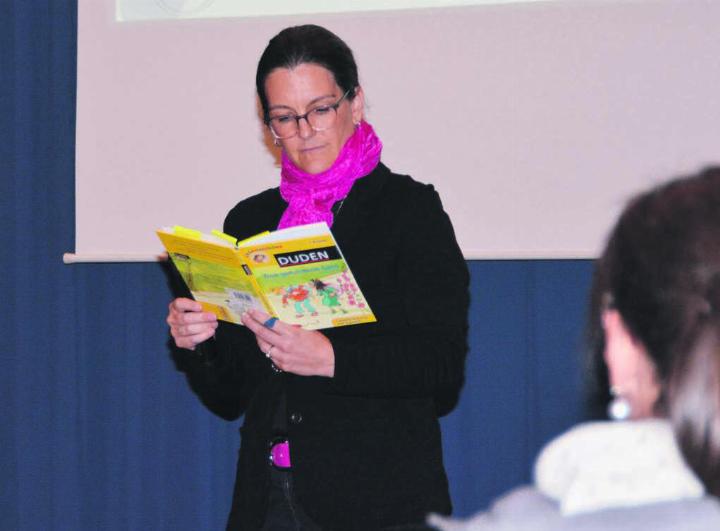

Wie viel Sackgeld ergibt Sinn? Ab wann sollen die Kinder Sackgeld erhalten? Es sind solche Fragen, mit denen sich Simone Hoffmann, Gründerin von «Simosackgeld», ...

Die Kellerämter Familienvereine organisierten einen Vortrag zum Thema Sackgeld

Wie viel Sackgeld ergibt Sinn? Ab wann sollen die Kinder Sackgeld erhalten? Es sind solche Fragen, mit denen sich Simone Hoffmann, Gründerin von «Simosackgeld», beschäftigt. In Jonen gab sie interessierten Eltern Einblick in die finanzielle Bildung und betonte, wie wichtig diese für die Zukunft ihrer Kinder sei.

Annemarie Keusch

Geld stinkt. Dagobert Duck, der reiche Geizhals. Es sind solche Ausdrücke, die Simone Hoffmann stören. «Stattdessen könnten wir sagen, dass Geld Wertschätzung für geleistete Arbeit bedeutet, dass Geld uns finanzielle Freiheit ermöglicht. Aber die negativen Sprüche sind in der Gesellschaft viel weiter verbreitet», sagt sie. Simone Hoffmann ist die Gründerin von «Simosackgeld». Sie beschäftigt sich intensiv mit Geld, dem Umgang damit und konkret mit Sackgeld. Einer der neun Punkte, die sie aufführt, um mehr Geld zu haben, ist das positive «Money-Mindset». «Geld stinkt nicht. Wir brauchen alle Geld zum Leben und entsprechend wichtig ist, dass wir auch unseren Kindern keine negativen Gedanken mitgeben.» Wüten, wenn eine Rechnung ins Haus schneit, könne Kinder prägen und Folgen haben. «Sie meinen, Rechnungen seien schlecht, tragen das Gefühl auch mit, wenn sie später selbstständig sind und Rechnungen ausstellen müssen», nennt sie ein Beispiel.

Denn für Simone Hoffmann ist klar: «Um einen cleveren Umgang mit Sackgeld bei Kindern zu erreichen, braucht es finanzielle Bildung bei den Eltern.» Dies beinhalte das Wissen, um gute Finanzentscheidungen treffen zu können. «Je mehr wir wissen, desto mehr Chancen können wir nutzen und das auch unseren Kindern so weitergeben», ist sie überzeugt.

Investieren und Ausgeben ist nicht das Gleiche

Neun Punkte sind es, die sie auflistet. Einer davon ist es, selber Verantwortung zu übernehmen. «Niemandem ist dein Geld so wichtig wie dir selbst.» Sie rief die interessierten Kellerämter Eltern aber auch dazu auf, Begriffe richtig anzuwenden. «Wir sagen, dass wir in ein neues Auto investieren. Aber das stimmt nicht. Wir geben Geld für ein neues Auto aus. Wir investieren dann, wenn dabei mehr retourkommt. Ja, vielleicht ist es kleinlich, aber es sind die kleinen Unterschiede, auf die es ankommt.»

Bewusst konsumieren, Impulskäufe vermeiden, sich Börsenwissen aneignen, Ziele visualisieren. Es sind weitere Beispiele, die Hoffmann nennt. Vor allem die Visualisierung von Zielen funktioniere auch bei Kindern bestens. «Es sollen konkrete Sparziele festgelegt werden, möglichst emotionale», sagt sie. Das Kind will in den Europapark, dann führen ihm entsprechende Bilder dies immer wieder vor Augen. «Sie sparen, wenn sie etwas wirklich wollen», ist die Mutter eines Sechsjährigen aus eigener Erfahrung überzeugt.

Gutes Übungsfeld, wo Fehler gemacht werden dürfen

Und mehrmals während ihres rund eineinhalbstündigen Referats spricht Simone Hoffmann von der «Magic Toolbox», die zu einem besseren und sparsameren Umgang mit Geld verhelfe. Selbstbewusstsein fördern ist ein Teil, den sie nennt, Erfolge zu feiern, ein anderer. «Es ist wichtig, sich selber und die Kinder zu lehren, dass sie Fehler machen dürfen. Schliesslich braucht es sie, um daraus zu lernen.» Es ist eines ihrer Argumente, weshalb sie überzeugt ist, dass schon Fünfjährigen zwei Franken Sackgeld pro Woche abgegeben werden sollen. «Sie haben früh ein Übungsfeld, ohne Risiko, dass sie viel verlieren.»

Eltern sollen auch finanztechnisch Vorbilder für ihre Kinder sein. «Wir müssen Geld sichtbar und spürbar machen, etwa am Mittagstisch oder indem wir gemeinsam Einkaufslisten schreiben.» Wichtig sei es auch, die eigenen Gewohnheiten zu hinterfragen. «Die Kinder sollen Sackgeld sparen, aber die Eltern lassen sich jeden Tag Pakete mit Kleidern zustellen. Das geht nicht.»

Sackgeld aufteilen

Die meisten der Eltern sind an diesem Abend wohl der Thematik Sackgeld wegen in den Joner Singsaal gekommen. Simone Hoffmann ist überzeugt, dass Sackgeld sinnvoll ist, etwa um gute Gewohnheiten schon früh zu etablieren. Sie erzählt vom Konzept, das ihre Familie entwickelt hat. «Wir teilen das Sackgeld in vier verschiedene Kässeli auf», sagt Hoffmann. 20 Prozent kommen in die Investier-Kasse, «samt Zinsen alle acht Wochen», 30 Prozent werden gespart, mit 10 Prozent kann ihr Sohn Gutes tun, also spenden, und 40 Prozent sind zum Ausgeben. «So erfährt er, dass das Geld ganz verschiedene Facetten hat, jeder Franken aber nur in eine der vier Kassen gelegt werden kann.» Fünfjährig sei ihr Sohn gewesen, als sie mit dem Sackgeld anfingen. 4 Franken pro Woche ab 6 Jahren, 5 ab 7 Jahren, 6 ab 8 Jahren, ab 10 Jahren monatliches Sackgeld – Hoffmanns Empfehlungen liegen leicht über jenen der Pro Juventute.

Ob das Sackgeld an die Ämtli geknüpft werden soll, ist eine weitere Frage, an der sich die Geister scheiden. «Beides ist richtig. Es kommt drauf an, ob man den Fokus auf das Verdienen oder auf das Ausgabenmanagement legen will», findet Hoffmann. Nicht bei allen im Saal stösst das auf Verständnis. Während schon die Verzinsung des vom Kind investierten Geldes Fragen auslöste, gerade weil aktuell nirgends hohe Zinsen erhältlich sind, sagt eine Frau zum Thema Ämtli: «Meine Kinder müssen auch im Haushalt mithelfen, ohne dass sie Geld dafür erhalten.» Viele stimmen nickend zu. «Da bin ich auch der Meinung. Es sollten schon nicht alltägliche Ämtli sein, für die sie mehr Geld erhalten, Rasenmähen zum Beispiel», findet auch Simone Hoffmann.

Geldbildung werde immer wichtiger

Immer wieder zücken die Frauen und Männer die Handys, fotografieren die Folien ab mit den Tipps, mit den Tricks, mit der Tabelle des Sackgeldes. Dass das Thema von Interesse ist, wird mehr als deutlich. «Es ist ein Problem, dass die Geldbildung in der Schule beispielsweise nicht unterrichtet wird.» Allgemein stellt Hoffmann in der Gesellschaft mangelnde Kompetenzen fest. «Geld ist ein Tabuthema und das sollte es nicht sein. Natürlich, es muss sich nicht alles um Geld drehen, aber Geld ist nun mal wichtig.»

Und es werde gerade für die jetzigen Kinder immer wichtiger. «Sie müssen wissen, wie sie investieren», betont die Referentin. Rein statistisch könne jedes dritte ab 2016 geborene Mädchen 100 Jahre alt werden. «Heisst, die AHV müsste viel länger ausreichen, auch wenn das Rentenalter erhöht wird.» Entsprechend wichtig sei Geldbildung, altersgerechte. Bei unter Dreijährigen sei das zum Beispiel das Teilen oder das Sorgetragen zu Spielsachen, ab zwölf Jahren geht es um Onlineshopping. «Jede Familie kann das handhaben, wie sie will», betont Hoffmann. Aber einen Rat sollten alle befolgen: «Redet über Geld.»